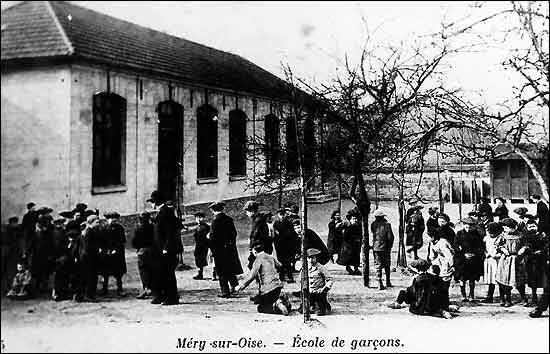

Les premières écoles

Pierre-Christian de Lamoignon, dernier descendant direct de la famille du même nom, offrit les terrains sur lesquels se dressent actuellement la place communale et la mairie.

Avant de mourir en 1876, il fit construire au bout de cette place, une école tenue par des sœurs qu’on appelait l’École des filles. Elle ne devint laïque qu’après la séparation de l’Église et de l’État en 1901. Nous la connaissons actuellement sous le nom d’école du Centre.

En 1881, jugeant que l'école du Centre, située à plus de deux kilomètres du hameau de Vaux, était trop éloignée, une nouvelle école mixte est installée à La Bonneville. « Une classe bien aérée y accueille cinquante élèves qui peuvent s’ébattre dans deux petites cours pourvues de six cabinets. Le tout équipé de bon matériel », selon les sources d’époque de l’Éducation nationale. C’est à l’emplacement de cette école que sont aujourd’hui accueillis les enfants de la crèche collective.

Le moulin

Sur le plateau où se situe le stade, un moulin-à-vent faisait tourner ses ailes aux vents dominants. On retrouve sa présence par deux fois : dans le nom de la sente du Moulin qui y accédait (sente que nos enfants empruntent en courant) et dans le nom de l’école construite sur son emplacement, baptisée école du Moulin avant de s’appeler Pablo Neruda.

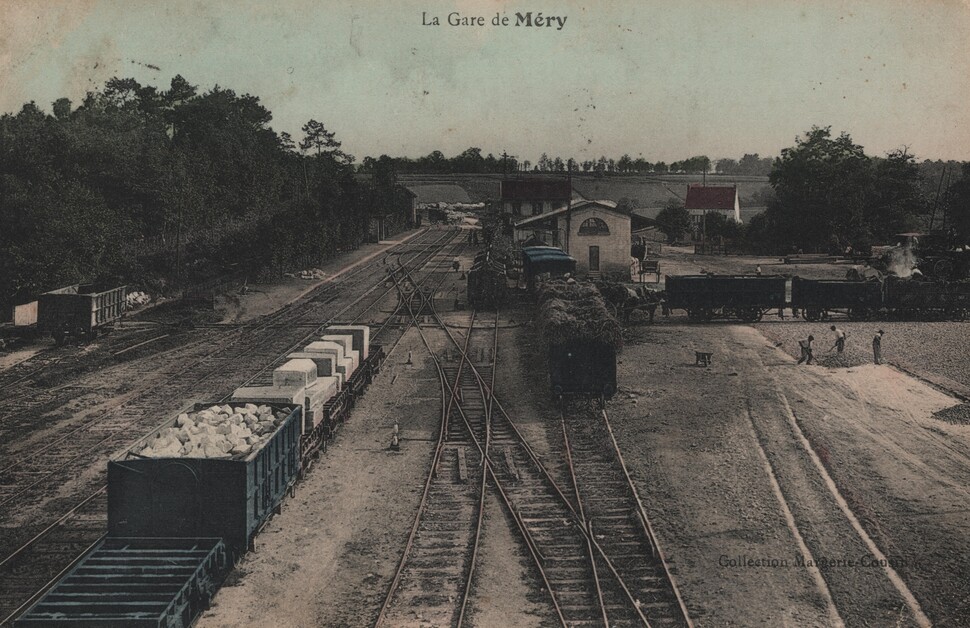

La ligne de chemin de fer

Votée lors du projet de cimetière parisien, elle devait relayer Auvers pour servir « au convoi des morts » tel que le craignirent un temps les habitants de Méry. Créée en 1874, elle participa à l’essor économique de notre ville, notamment à celui d’une scierie située sur Sognolles qui envoyait son bois par convois.

Le cimetière

Depuis les origines, on enterrait les morts autour de l’église Saint-Denis, mais en 1833 une épidémie de choléra tua tant de personnes qu’il fallut trouver de la place. Le cimetière actuel ouvrit donc ses portes aux malheureuses victimes. Plus tard, la grippe espagnole fit succomber de nombreux enfants comme en attestent les pierres tombales.

Aujourd'hui, le cimetière situé 17 rue Thérèse Lethias, est ouvert :

• Du 1er octobre au 31 mars de 8 h à 18 h

• Du 1er avril au 30 septembre de 8 h à 20 h

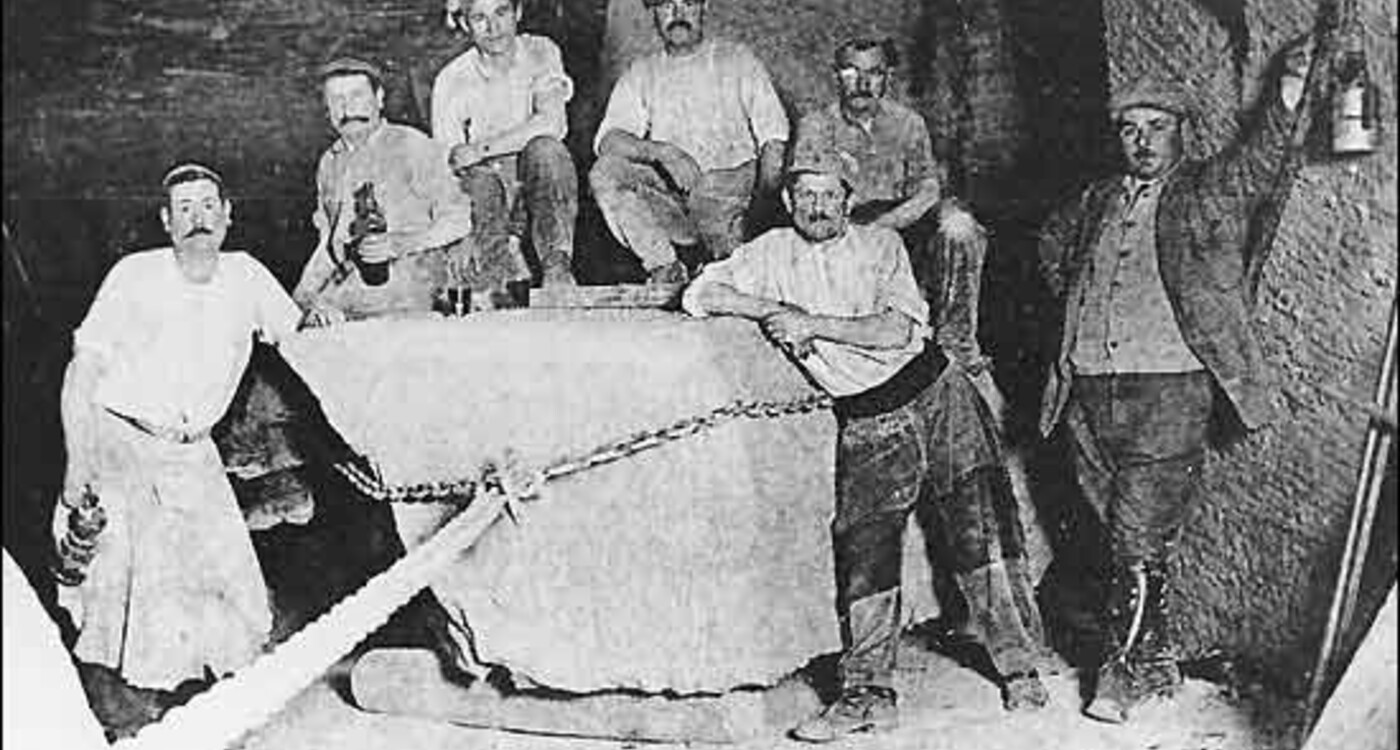

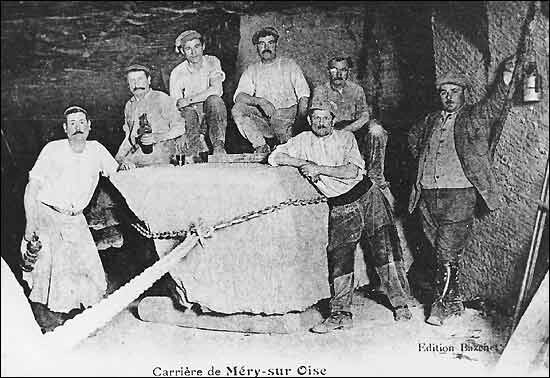

Les carrières

Le baron Haussmann, Préfet de la Seine qui s’était distingué lors du projet du cimetière, voulut moderniser la capitale. Il y créa donc des artères bien connues : boulevards Haussmann, Malesherbes, de l’Opéra sur lesquels on construisit de nouveaux immeubles. Pour cela, il fallait de la bonne pierre de construction et Méry fut choisie pour ses bancs de calcaire blanc et noble. L’Opéra Garnier ou le Petit Palais utilisèrent notre jolie pierre qu’on appela alors le calcaire de... Paris ! Méry à cette époque (1856) comptait 910 habitants. La main-d’œuvre arriva de la Creuse, de la Haute-Vienne et du Berry. En quelques années, la rue de Paris (devenue avenue Marcel Perrin), jusqu’alors bordée de champs, vit s’élever, de part et d’autre, des maisons. Elle devint l’artère principale du village.

De nombreuses galeries furent creusées et nos carrières de pierre donnèrent du travail aux employés jusqu’en 1945.

Après la guerre, des champignonnières s’installèrent dans les carrières désaffectées. La crise économique les a conduits à fermer les unes après les autres dans les années 1990. Le champignon produit s’appelait évidemment le champignon de Paris. Ces entreprises ont contribué au bon entretien des carrières dont il ne faudrait pas oublier qu’elles sont constituées d’un matériau naturel qui évolue au fil du temps et qu’il faut surveiller.